大阪市で解体工事業者を

お探しならお任せ下さい

躯体解体

残置物撤去

騒音対策

外壁補修工事

アスベスト

外構工事

- 「大阪市の実家を処分したいけど、仕事が忙しいので、片付け・手続き・解体を全て任せられる業者探している。」

- 「実家が住宅密集地にあるので近隣挨拶や防音対策をしっかり行ってくれる解体業者に任せたい。」

- 「大阪市の解体工事補助金制度を使って解体工事を行いたい。」

- 「予算に限りがあるので、残置物の中で買取可能なものは買い取ってもらい解体費用を抑えたい...」

- 「解体後に駐車場として資産活用したいので、解体工事から外構工事まで一括対応してくれる業者を探している。」

もし、そういった事でお悩みでしたら、解体業者ファイナルセレクトにお任せください。ファイナルセレクトでは、現地調査から産業廃棄物の適正処理・解体工事・外構工事までを一括で対応しています。大阪市は住宅密集地や商業エリアが多く、騒音対策・近隣配慮・工程管理が特に重要な地域です。弊社では大阪市での豊富な施工実績をもとに、建物の構造や立地条件に応じた最適な解体工事をご提案。最短即日の現地調査・明確なお見積もりで、初めて解体工事をご依頼される方にも安心してご相談いただけます。大阪市で解体工事をご検討中の方は解体業者ファイナルセレクトにご相談ください。

REASON

ファイナルセレクト

が選ばれる理由

Point.01

大阪市での施工実績多数

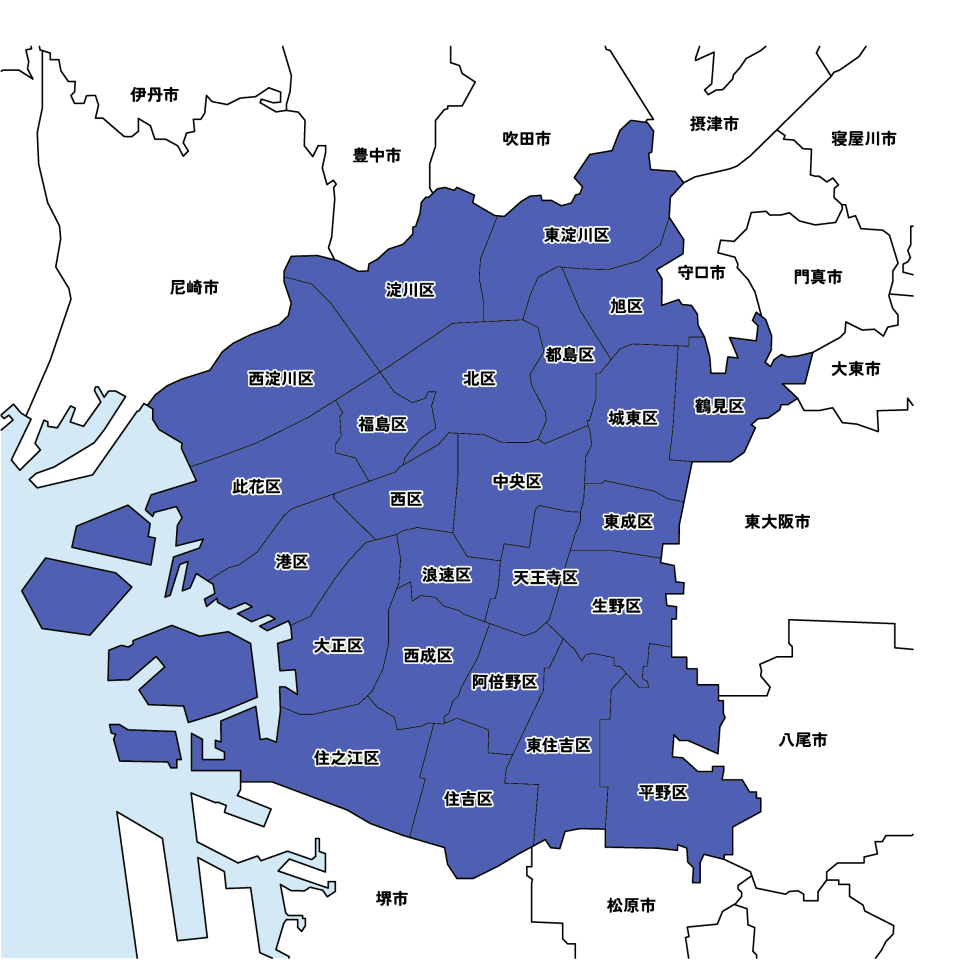

大阪市をエリア別に見ますと、東住吉区・西成区は高齢化率が高く木造住宅が多いため、空き家になった一軒家の解体工事依頼が多い印象です。対して中央区や北区の高齢化率は比較的低くなっており、商業施設やオフィスも多いため、テナントビルなどの解体工事依頼も多いです。また交通量が多く隣接建物との距離が近いケースが多いため、大型車両の出入り・近隣対策に注意を払う必要があります。弊社は大阪市での施工実績が多数あるため、地域の特性を知り尽くした経験豊富なスタッフが最適な工事プランを提案させていただきます。

大阪市からのご依頼は即日見積可能

Point.02

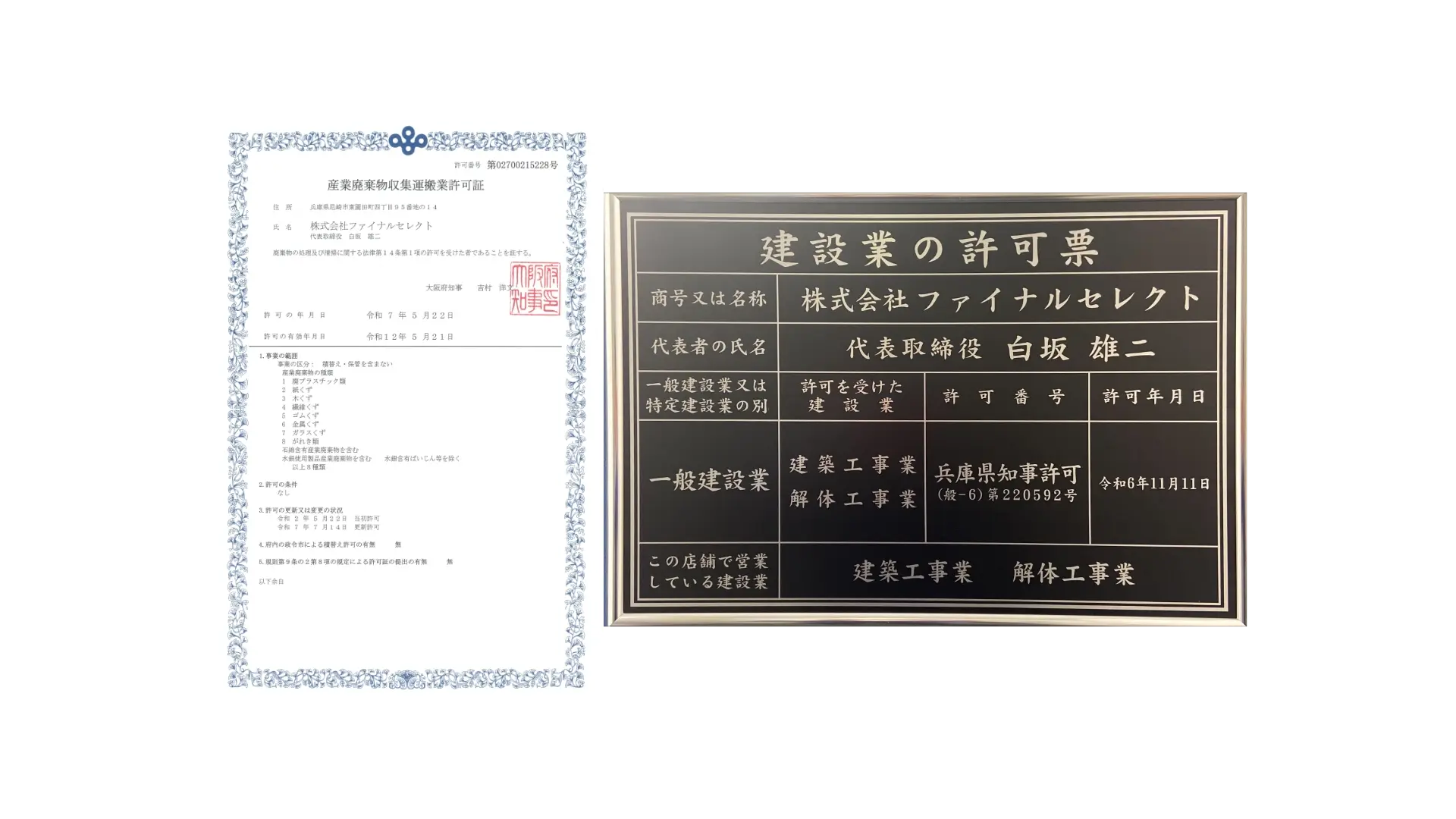

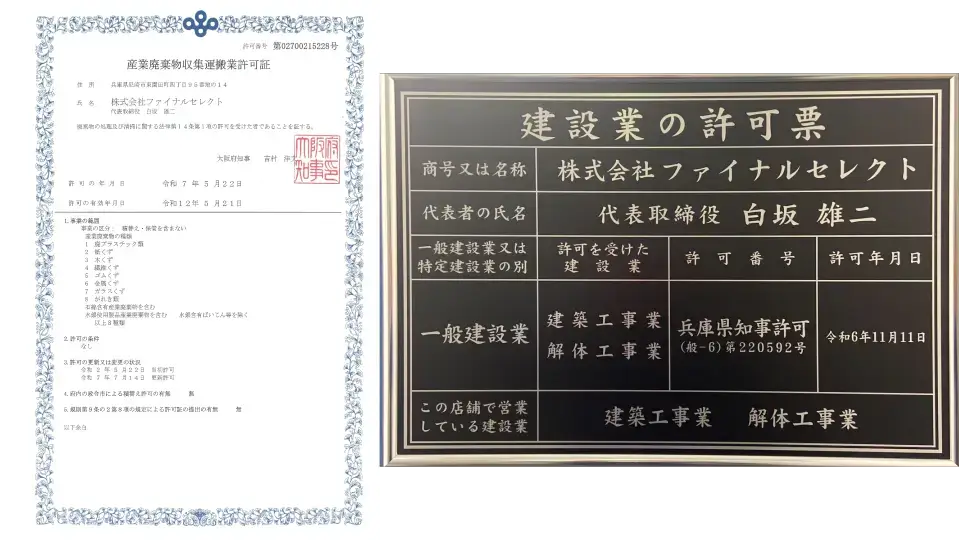

法令順守・各種届出もサポート

建物解体に必要な一般建設業許可と産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しており、法令遵守を徹底しております。大阪市で解体工事を行う場合は、国が定めた騒音規制法・振動規制法と、大阪府が定めた「大阪府生活環境の保全等に関する条例」を遵守する必要があり、時間帯の配慮、低騒音型・低振動型建設機械や防音シートを用いた防音・防振対策などが義務化されております。弊社では建設リサイクル法・建築物除却届といった大阪市へ解体工事の届出を行うのは勿論のこと、周辺住民への事前説明・低騒音工法などを徹底しております。

近隣対策・法令順守を徹底

Point.03

各種専門家が在籍し高品質。

大阪市は地域ごとに住宅事情が異なるため、市街地のRC造・鉄骨造の大型ビル解体から、幅員の狭い狭小地に建った老朽木造家屋解体までご依頼いただく案件の幅が非常に広いです。そのため担当する解体業者は手壊し解体、切り離し工事、外壁補修、アスベスト処理など様々なサービスに対応している必要があります。弊社にはそれぞれの分野の資格を取得した専門家が在籍しているため、作業の品質が極めて安定しております。一社で全作業を行うため余分なマージンを削減でき、相見積サイトより安い解体費用で作業を行う事が可能です。

経験豊富な専門家が全てサポート

WORKS

大阪市の作業実績

case2

大阪市阿倍野区阪南町の解体工事

- エリア

- 大阪市阿倍野区阪南町

- 完工日

- 2025年2月25日

- 工事期間

- 14日

- 作業人数

- 5人

- 作業内容

- 浄化槽撤去

- 庭木のチェンソーカット

- 木造解体

担当者からのコメント

今回の物件は前に小学校があったため、阿倍野警察署に道路使用許可を申請してから作業を行いました。基本的に解体工事を行う際に車や人の通行を妨げる可能性がある場合は地域の警察署の許可が必要です。道路使用許可の申請は法令順守・安全確保の観点から非常に重要で、ファイナルセレクトでは必ず現地視察時に道路使用許可の要否を判断させていただいております。※許可の申請は弊社で行いますので、お客様にしていただく事はございません。

躯体解体は順調に進みましたが、基礎解体時に浄化槽が地中に埋まっている事が判明したため、追加の作業が必要になりました。

また裏の隣家との境界線に大木があり伐根が難しかったため、こちらはチェンソーでカットする事になりました。解体工事を行う際に境界線の確認を行う事は、近隣とのトラブルを未然に防ぐためにも非常に重要になります。ファイナルセレクトにご依頼くださいましたら、解体前の近隣挨拶・隣家との打ち合わせなども、全て弊社でサポートさせていただきます。

今回のお客様は大阪市の解体補助金を申請しており、その完了報告を2月28日まで行う必要があったため、その期限に間に合うように作業を進めさせていただきました。基本的に自治体の補助金は定められた期間内に解体工事を行わないと補助金受給ができない決まりとなっており、弊社ではできる限りお客様の希望に則ったスケジュールで解体を行う事が可能です。補助金利用を前提として解体工事を考えておられるお客様も気軽にご相談ください。補助金申請に必要な資料の作成も協力させていただきます。

information

大阪市で解体の補助金を受けるには?

大阪市は人口280万人を誇る近畿地方で最大の都市で、JR・大阪メトロ・大阪シティバスなどあらゆる交通手段が揃っており、大阪城・ユニバーサルスタジオジャパン・通天閣のような観光スポットもあるため、居住エリア・観光地の両面で非常に人気の街です。特に再開発が進むうめきた2期エリアやあべのハルカスエリアは地価が上昇しており、不動産価値の観点でも注目度が高いです。それでも少子高齢化と住宅の過剰供給が原因で2023年時点の空き家率は16.1%と全国平均より高くなっており、2018年からの5年間で空き家数が約8500戸増加しております。(※1)これらのデータから大阪市では今後も老朽空き家の解体工事依頼が増加する事が予想されています。空き家が増加する要因の一つとしては、修繕や解体に掛かるコストの高さが挙げられ、その対策として大阪市では解体工事に関する補助金制度が用意されています。

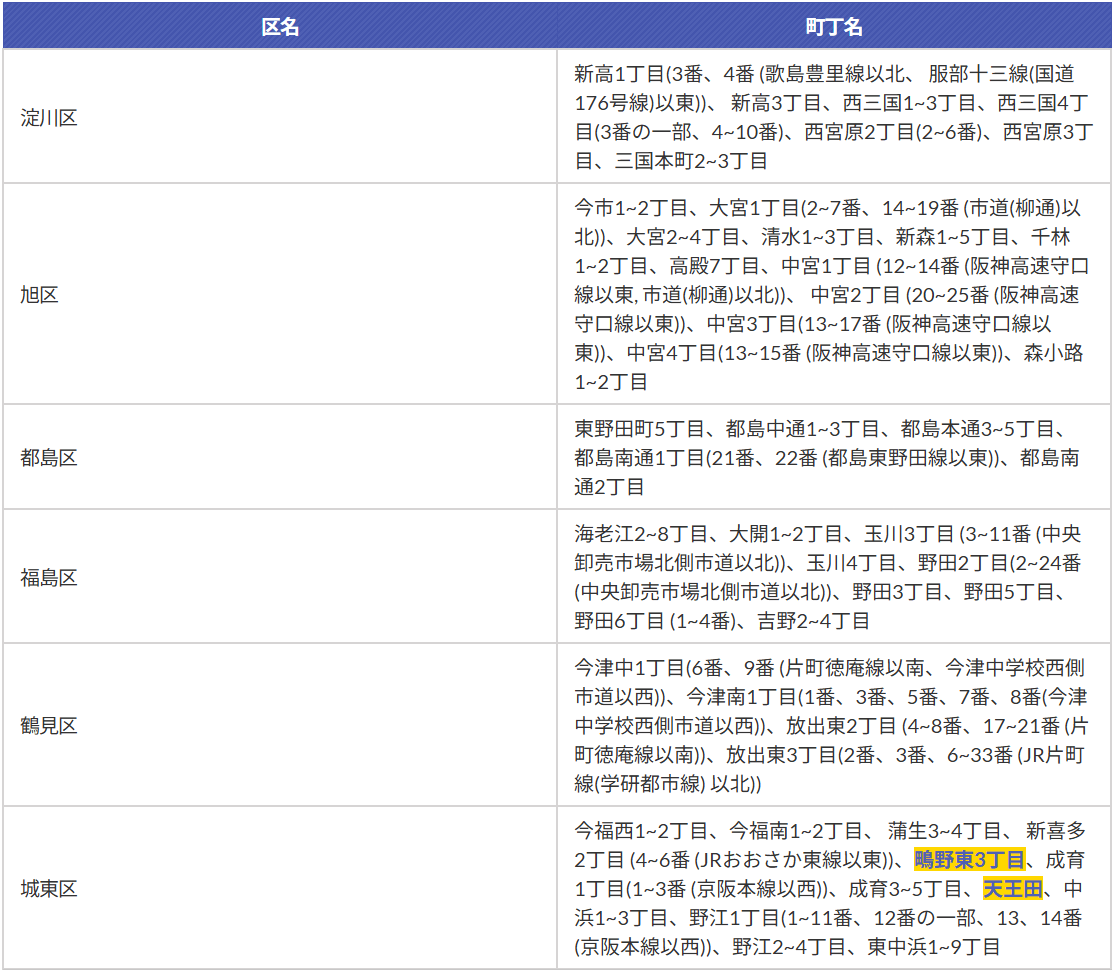

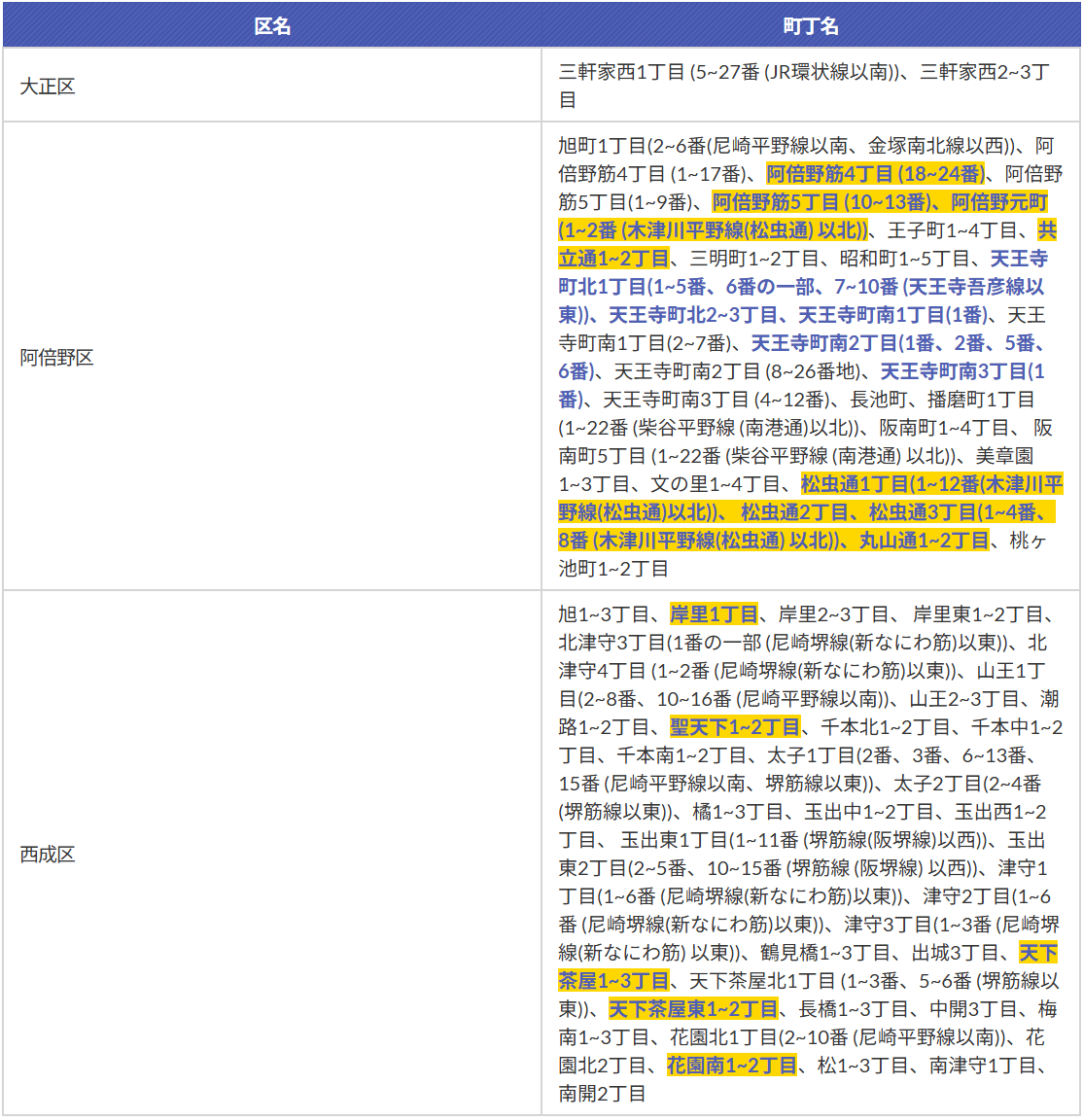

ここでは、大阪市の解体工事に関する補助金とブロック塀撤去に関する補助金について紹介させていただきます。補助金申請の対象となる地区が制度によって異なりますので、下の表を参考にしてください。

※1 参考文献:令和5年住宅・土地統計調査結果(確報)<大阪市>より引用

大阪市の令和7年度解体工事補助金の申請は締め切られました。令和8年度の解体工事補助金に関する情報は現時点(2026年1月時点)では公開されておりません。例年では、4月前後に発表されますので、公開され次第こちらのページでご案内させていただきます。| 補助金制度 | 重点対策地区 | 対策地区 | 大阪市全域 |

|---|---|---|---|

| 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 | 〇 | 〇 | |

| 防災空地活用型除却費補助制度 | 〇 | ||

| 建替建設費補助制度(集合住宅への建替え) | 〇 | ||

| 建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え) | 〇 | 〇 | |

| 主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備) | 〇(認定道路沿道) | 〇(認定道路沿道) ※1 | |

| 民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ブロック塀等撤去促進事業 | 〇 | 〇 | 〇 |

対象エリアについて

補助金の対象エリアは「重点対策地区(青字)」、「対策地区(黒字)」、「大阪市全域」の3つに分かれています。下記の表を参考にしてください。※黄色で囲ったエリアは令和8年度より補助対象エリアの指定が変わりますのでご注意ください。

参考文献:【令和7年度版】密集住宅市街地整備のための補助事業のご案内(パンフレット)

狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度

狭い道路に面した古い木造住宅を解体する場合の解体費用を補助してもらえます。解体後の用途は問いません。

申請期間

2025年12月26日までに交付申請を行い、2026年2月27日までに工事を完了させてください。※予算限度額に達し次第、申請受付を終了。

対象エリア

「重点対策地区」・「対策地区」にあることが条件です。対象エリア確認はこちら。

補助要件

対象エリアである事と、建築年と道幅は以下の条件を満たしている必要があります。詳細は下記の表をご覧ください。対象エリアの確認はこちらから。

| 重点対策地区 | 対策地区 | |

|---|---|---|

| 敷地が面する道路 | 幅員6m未満の道路 | 幅員4m未満の道路 |

| 建築年 | 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅 | 昭和25年以前に建てられた木造住宅 |

| その他の条件 | 重点対策地区で以下の場合は補助対象になりません。

|

補助金額

| 重点対策地区 | 対策地区 | |

|---|---|---|

| 補助率 | 3分の2 | 2分の1 |

| 補助限度額 | 戸建て住宅→100万円 集合住宅→200万円 |

戸建て住宅→75万円 集合住宅→150万円 |

| 備考 | 長屋等の一部解体における限度額は1棟につき100万円になります。 | 長屋等の一部解体における限度額は1棟につき75万円になります。 |

補助金の算定方法

次の①~③のうち、最も低い額(千円未満切捨)となります。- 補助対象面積×限度額単価×補助率 ※建物の固定資産評価証明書での補助対象となる床面積の合計

- 補助金対象となる見積金額(税抜き)×補助率 ※建物解体費と整地費の見積の合計金額

- 補助限度額

補助金申請から補助金支払いまでの流れ

- 事前相談

- 交付申請(12月26日まで)

- 事前検査

- 交付決定

- 工事契約・着手

- 工事完了

- 完了報告(2月27日まで)

- 完了検査

- 補助金額確定

- 補助金の請求(4月30日まで)

- 補助金の支払い

注意点

- 申請を行ってから交付の可否が決定するまで40日程度かかりますので、お早めに申請をするようにしてください。

- 申請前に解体工事契約を行った場合は補助金を申請することができません。

- 事前相談の際には、建物の固定資産評価証明書(建築年・共有者氏名・棟明細の記載があるもの)、建物写真などを持参するようにしてください。

- 家屋内の家具・家電の処分費、門・塀などの撤去費、壁面補修費および消費税などは補助対象外です。

ここまでの参考文献:大阪市:狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度

防災空地活用型除却費補助制度

木造住宅を解体し、跡地を災害時の避難等に役立つ防災空地として活用するための補助制度になります。本制度を活用して防災空き地を整備した場合は整備の翌年以降、土地の固定資産税・都市計画税が非課税になります。

※大阪府都市整備推進センターが実施する 「空き地コモンズ整備支援制度」と併用することで、整備費の自己負担を軽減する事が可能です。申請期間

2025年4月1日から2025年12月26日まで。※予算限度額に達し次第、申請受付を終了します。

対象エリア

「重点対策地区」にあること。対象エリア確認はこちら。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(戸建て・集合住宅)であること。

- 幅員6m未満の道路に面していること。

- 敷地面積50㎡以上であること。

- 大規模空き地・幹線道路に隣接していないこと。

- 整備後の防災空地を地域住民等が管理すること。

- 災害時の避難等に役立つ空間として整備を行い、公共のスペースとして常時開放すること。

- 土地所有者等、地域住民等、大阪市の三者間で防災空地の管理等に関する協定を締結していること。

- 3年以上、土地の無償使用貸借契約を市と締結すること。

- 舗装の種類は、土舗装・砂利舗装・アスファルト舗装・インターロッキング舗装・コンクリート舗装のいずれか、またはそれに類するものであること。

- 排水に支障がないように排水設備などを設けること。

- 防災空き地の利用規則や、その他の必要事項を明記した標識を見やすい場所に設置すること。

補助金額

| 木造住宅の解体費用の一部を補助 | 空地の整備費用の一部を補助 | |

|---|---|---|

| 補助率 | 3分の2 | 3分の2 |

| 補助限度額 | 戸建て住宅→100万円 集合住宅→200万円 |

120万円 |

| 補助対象面積あたりの限度額 | 戸建て住宅→1㎡あたり17000円 集合住宅→1㎡あたり15000円 |

1㎡あたり18500円 |

| 備考 | 長屋等の一部解体は100万円 | 対象項目となるのは、舗装・植栽・防災倉庫、かまどベンチ等です。建物内の残置物撤去は補助対象外です。また補助対象面積あたりの限度額があります。 |

おおまかな流れ

- 事前計画承認申請書の提出

- 土地所有者、地域住民等、市の三者で協定を締結

- 土地所有者が市と土地の無償使用貸借契約を締結

- 木造住宅の解体・空地の整備

- 市税事務所へ非課税適用の申告

- 防災空き地の維持管理 ※年1回の報告

注意点

以下の点にご注意ください。

- 空地の整備のみに対する補助は行っていません。

- 補助金は工事金額の支払いを確認した後の振込となります。

- 交付申請前に工事契約をした場合は対象外です。

- 解体予定の住宅に次のような部分がある場合、その部分に掛かる費用に関しては補助の対象外になります。

- 道路に2m以上接しない敷地において、昭和26年以降に建築された部分は補助の対象外になります。

- 敷地に接する道路が建築基準法42条2項、もしくは附則5項に基づく道路である場合に、道路中心から2mの範囲にある昭和26年以降に建築された部分は補助の対象外になります。

- 昭和56年6月1日以降に建築された部分は補助の対象外になります。

ここまでの参考文献:大阪市:防災空地活用型除却費補助制度、防災空地活用型除却費補助制度 補助金申請の手引き

建替建設費補助制度(集合住宅への建替え)

古い建物を集合住宅(マンション・アパートなど)に建替える方を対象に、実施設計費・工事監理費・解体費・共同施設整備費の一部を補助しています。

申請期間

2025年4月1日から2025年12月26日まで。※※交付決定通知後の実績報告の提出期日は令和8年3月13日。予算限度額に達し次第、申請受付を終了。

対象エリア

「重点対策地区」にあること。対象エリア確認はこちら。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 建て替え前の建築物が昭和56年5月31日以前に建てられた建築物であること。

- 建て替え後の敷地面積が100㎡以上であること

- 建て替え後の階数が3階建て以上であること ※ただし単独建替えで敷地面積が100㎡以上200㎡以下の場合は問いません

- 建て替え後の住戸規模が35㎡以上120㎡以下であること。※小規模住宅の場合は18㎡以上35㎡以下

- 建て替え後、接道部の周辺に敷地面積5%以上の空地(緑地を含む)を設置すること。

| 単独建替 | 共同建替 | ||||

| 主な補助要件 | 建替え前 | 建築年 | 昭和56年5月31日以前 | ||

| 用途 | 問わない(解体後2年以内の跡地でも可) | ||||

| 建替え後 | 敷地面積 | 100㎡以上200㎡未満 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | |

| 建物形式 | 集合住宅(耐火建築物、準耐火建築物など) | ||||

| 階数 | 問わない | 3階建て以上 | |||

| 住戸規模 | 35㎡以上120㎡以下(小規模住宅は18㎡以上35㎡以下) | ||||

| 建物等の後退・空地等 | 道路境界線から50cm以上後退し、接道部の周辺に敷地面積の5%以上の空地(緑地を含む)を整備 | ||||

| 補助対象項目 | 実施設計費・工事監理費・解体費等(解体・整地) | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 共同施設整備費 | 空地等整備費(通路・緑地等) | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 住宅用駐車施設整備費・共用通行部分整備費(EV整備) | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 共用通行部分整備費(EV以外)・機械式駐車場整備費・供給処理施設整備費等 | × | × | 〇 | ||

補助率と対象項目

- 設計費→補助率3分の2以内

- 解体費等→補助率3分の2以内

- 共同施設整備費→補助率3分の2以内

注意点

以下の点にご注意ください。

- 手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持って申し込むようにしてください。

- 事前相談の際には、登記事項証明書・登記簿謄本・固定資産評価証明書(建築年・共有者氏名・棟明細の記載があるもの)・建物写真などを持参する必要があります。

- 補助金交付決定前に設計・工事の契約した場合は補助金給付の対象外になります。ただし工事着手まで十分な期間がある場合は申請可能になる場合もあります。(設計契約は除く)

- 補助対象項目ごとに限度額があります。

- 入居者の立ち退き・転居に要する費用は補助の対象外です。

- 民泊事業を目的とした建て替えの場合は補助の対象外です。

ここまでの参考文献:大阪市:建替建設費補助制度(集合住宅への建替え)

建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え)

未接道敷地や狭小敷地を解消するため、隣接する土地(平成30年4月1日以降に売買で取得した敷地において)を戸建住宅に建替える場合、実施設計費・工事監理費・解体費等の一部を補助する制度です。

申請期間

2025年12月26日までに交付申請を行い、2026年3月13日までに建替え工事等の完了報告を行う必要があります。※予算限度額に達し次第、申請受付を終了。

対象エリア

「対策地区」、「重点対策地区」であること。対象エリア確認はこちら。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 建て替え前の建築物が昭和56年5月31日以前に建てられた建築物であること。

- 建て替え後の建築物が戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など)であること。

- 隣接する土地を売買で取得したのが平成30年4月以降であること。

- 取得後の敷地面積が80㎡以上150㎡未満であること。

- 建て替え後の住宅部分の面積が50㎡以上であること。

- 建て替え後に壁面や道路境界線から0.5m以上後退、または接道部周辺に敷地面積5%以上の空地を確保すること。

補助対象項目

補助対象となるのは実施設計費、工事管理費、解体費等(解体・整地)、災害時避難経路の整備費などです。

また災害時避難経路の条件は以下の条件を全て満たしている必要があります。

- 行き止まり道路を解消し、災害時に道路まで通行可能な通路であること

- 災害時避難通路の維持管理等について市と協定を結ぶもの。

- 有効幅員が90㎝以上であること。

- 床面の仕上げ等は避難上支障が無いものであること。

- 門扉を設ける際は災害時に容易に開放して通行できる構造にし、その旨を明示したサインを設置しておくこと。

- 整備表示板を災害時に当該通路が通行可能であることを周知できる位置に設置していること。

補助率

- 対策地区の場合→設計・解体などに要する費用の2分の1

- 重点対策地区の場合→設計・解体などに要する費用の3分の2

注意点

以下の点にご注意ください。

- 建築年は固定資産評価証明書で確認しますので、証明書発行時に建築年の記載を依頼するようにしてください。

- 事前相談の際には、登記事項証明書・土地の登記簿謄本・固定資産評価証明書(建築年・共有者氏名・棟明細の記載があるもの)・建物写真などを持参してください。

- 補助事業にかかる建設工事が複数年度にわたる場合は、全体設計承認を行うとともに、毎年4月1日当該年度分の交付申請を行う必要があります。

- 補助対象項目ごとに限度額があります。

- 交付申請より前に工事契約を結んだ場合は補助の対象外です。ただし、工事着手までに期間がある場合は申請が可能なケースもあります。(設計契約は除く)

- 入居者の立ち退き・転居に要する費用は補助の対象外です。

- 民泊事業を目的とした建て替えの場合は補助の対象外です。

ここまでの参考文献:大阪市:建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え)

主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)

災害時の延焼遅延や避難・消防活動の円滑化を図るため、防災コミュニティ道路(※1)沿道に面した建物の建替え等に掛かる費用(解体費用、建設費用、道路後退整備費用等)の一部を補助する制度になります。

※1 防災コミュニティ道路→地域ぐるみで沿道建物の不燃化と概ね6mの道路空間の確保に取り組む道路として地域からの申請を受け、市が認定する道路申請期間

令和7年12月26日までに申請を行ってください。※予算の上限に達した場合は、受付を締め切ります。補助金完了報告提出期限は2026年3月13日です。

対象エリア

「防災コミュニティ道路」沿道の敷地であること。「防災コミュニティ道路」の認定基準は以下の通りです。

- 建築基準法第42条に規定する道路(建物を建ててもよいとされる法律要件を満たした道路)であること

- 重点対策地区にあり、高い整備効果が見込める道路であること

- 防災のまちづくりのルール(まちづくり協定等)が締結された地区内にあり、現況幅員が概ね5m未満であること。

これまでに認定された防災コミュニティ道路は以下の通りです。

- 東成区中本地区(1路線)

- 福島海老江東地区(2路線)

- 阿倍野区阿倍野地区(1路線)

- 生野区北鶴橋地区(3路線)

- 生野区東桃谷地区(3路線)

- 生野区勝山地区(3路線)

詳細は大阪市のホームページをご覧ください。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 建て替え後に建築する建築物が耐火建築物又は準耐火建築物であること

- 道路中心線から3m以上、壁面を後退させること

- 道路中心線から2.5mの範囲を道路として整備すること

- 道路中心線から2.5m以上3mの範囲は円滑な避難や消防活動ができるように整備すること(段差等を設けない等)

- 次の①~④のいずれかに該当する工事であること

- 老朽建築物を解体し、道路整備を行う

- 老朽建築物を解体し、新築及び道路整備を行う

- 新築し、道路整備を行う

- 道路整備のみを行う(既存建築物が壁面後退した準耐火建築物又は耐火建築物の場合に限る)

補助対象項目と補助率

補助率は以下の通りです。

- 建物の解体費と整地に要する費用→3分の2

- 建替後の建物の設計費用、及び耐火構造の費用→2分の1

- セットバックに係る道路整備・舗装に要する費用→2分の1

- 支障物の撤去に要する費用→2分の1

敷地に対する補助限度額

敷地に対する補助限度額は以下の通りです。※1

| 現況道路幅員が5m未満 | 現況道路幅員が5m以上 | |

|---|---|---|

| 一般敷地 | 150万円 | 100万円 |

| 狭小敷地等 ※2 | 200万円 | 150万円 |

注意点

以下の点にご注意ください。

- 手続きに時間を要しますので、契約の2~3か月前を目安に申請するようにしてください。

- 3月13日までに建替え工事等の完了報告を行う必要があります。

- 補助金申請後に工事契約を結ぶようにしてください。※交付申請前に契約(設計契約を除く)した場合であっても工事着手まで十分な期間がある場合は申請できるケースもあります。

- 後退用地、およびすみ切り用地の所有権の移転はなく、整備完了後もその土地の所有者の方に維持管理していただきます。

- 補助を受けて整備された後退用地には後退表示板を設置する必要があります。

ここまでの参考文献:大阪市:主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)

民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度

地震に強い安全なまちづくりを目指すために、一定の要件を満たす民間戸建住宅等の耐震診断費用・耐震改修工事費用・耐震除却工事(※1)費用の一部を補助する制度になります。

※1→耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断された住宅を除却する工事のこと。申請期間

- 耐震診断・改修設計・耐震除却工事→令和7年12月26日までに申請を行ってください。

- 耐震改修工事→令和7年12月15日までに申請を行ってください。

対象エリア

大阪市全域が対象です。

補助要件

補助条件は補助内容により異なりますので、共通条件と補助内容別の条件を分けて説明させていただきます。

共通条件

次の全てに該当すること。

- 大阪市内にある平成12年(2000年)5月31日以前に建てられた民間住宅であること。

- 店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること。

- 申請できる対象者は以下の通りです。

- 大阪市内にある民間戸建住宅等の建物所有者

- 大阪市内にある民間戸建住宅等の建物所有者の配偶者または一親等以内の親族(親・子)

- 大阪市内にある民間戸建住宅等の建物を取得して自ら居住しようとしている方

補助内容別の条件

補助内容別の条件は以下の通りです

| 共通条件 | 追加条件 | |

|---|---|---|

| 耐震診断・耐震改修設計 |

|

「耐震改修設計」は現に居住している又はこれから居住しようとする住宅であること。(貸家など申請者以外の方の居住も含む)。 「耐震改修設計」の場合は耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断されていなければいけません。 |

| 耐震改修工事 |

|

木造住宅の補助対象となる工事は次のうちのいずれか

|

| 耐震除却工事 |

|

木造住宅の補助対象となる除却工事

|

補助金額

補助金額は「補助対象費用に補助率を乗じた額」と、次の表で示す「限度額」の項目を比較して一番低い金額になります。

| 補助内容 | 対象費用×補助率 | 限度額 |

|---|---|---|

| 耐震診断 | 耐震診断費(税込)×11分の10 | 1戸あたり5万円 1棟あたり20万円 延べ面積×1100円/㎡の11分の10 |

| 耐震改修設計 | 耐震改修設計費(税込)3分の2 | 1戸あたり10万円 1棟あたり18万円 |

| 耐震改修工事 | 耐震改修工事費(税抜)×2分の1 | 1戸あたり100万円 木造住宅→延べ面積×31000円/㎡×2分の1 非木造住宅→延べ面積×45640円/㎡×2分の1 |

| 耐震除却工事 | 耐震除却工事費(税抜)×3分の1 | 1戸あたり50万円 1棟あたり100万円 戸建住宅→延べ面積×17000円/㎡×3分の1 長屋及び共同住宅→延べ面積×15000円/㎡×3分の1 |

補助金申請から補助金支払いまでの流れ

- 補助要件の確認

- 耐震診断→不要

- 耐震改修設計→不要

- 耐震改修工事→事前に耐震診断・耐震改修設計が必要になります。

- 耐震除却工事→事前に耐震診断が必要になります。

- 事前相談

- 交付申請(補助事業着手予定日の30日前かつ12月26日まで)

- 交付決定通知

- 工事契約・着手

- 工事完了

- 業者への支払い

- 実績報告(交付決定通知を受けて月の3ヶ月後の月末、または令和8年2月27日まで)

- 補助金の請求(令和8年4月30日まで)

- 補助金の支払い

注意点

以下の点にご注意ください。

- 長屋・共同住宅(マンション以外)は、原則として他の所有者・居住者からの同意を得た上で、棟単位で申請してください。

- 大部分が木造であっても、平面的な混構造は原則として補助対象とはなりません。

- 事前相談には事前相談所、建物の外観全体が確認できる写真、固定資産評価証明書(所有者全員、建築年次、棟明細が確認できるもの)、間取り図が必要になります。

- 補助金の交付申請は事前相談所提出から3か月以内に行ってください。

- 交付決定通知を受けた後に契約するようにしてください。

- 工事内容の変更がある場合は令和8年1月30日までにご提出ください。

- 耐震診断と耐震改修設計の補助をまとめて申請することができます。

- 外壁改修工事や屋根改修工事のみを行う場合は補助の対象外ですが、耐震性向上のための壁補強工事に伴う、外壁のひび割れ補修・屋根の軽量化は対象外になる場合があります。

- 2025年4月以降の法改正により木造戸建住宅の大規模なリフォームは建築確認手続きの対象になりました。それに伴い建築確認が必要になった工事に関しましては、実績報告時に建築確認済証の写し・検査済証の写しが必要になります。

ここまでの参考文献:大阪市:民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度

ブロック塀等撤去促進事業

道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等(※1)の撤去、および軽量フェンス等(アルミフェンス・スチールフェンス・木塀等)の新設工事に要する費用の一部を補助します

※1 ブロック塀等→コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等(塀に付随する門柱・門扉を含む)申請期間

令和7年12月26日までに申請を行ってください。

完了報告の提出期日は令和8年2月27日になります。対象エリア

大阪市全域が対象です。

補助要件

次の全てに該当すること。

- ブロック塀等の所有者であること。

- 安全性の確認(※1)ができない高さ(道路等の地盤面からブロック塀等の頂部まで)80cm以上のブロック塀等であること。

- 次のいずれかに該当する道路に面している事。なお、植栽などがあって人が近づく事ができない空間は除きます。

- 建築基準法第42条に規定する道路

- 不特定多数の市民が通行する通路

- 公園等

※1 安全性の条件は以下の表をご覧ください。下の表の基準を一つでも満たさない場合は「安全性の確認ができない」となります。

コンクリートブロック塀の場合

項目

基準

塀の高さ

地盤から2.2m以下である

塀の厚さ

- 塀の高さが2m以下の場合→10cm以上である

- 塀の高さが2m超2.2m以下の場合→15cm以上である

控え壁

塀の高さが1.2m超の場合→塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある

基礎

コンクリートの基礎がある

塀の健全性

塀に傾きやひび割れがない

鉄筋・基礎の根入れ深さ

図面がある場合のみ- 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている

- 塀の高さが1.2m超の場合→基礎の根入れ深さが30cm以上である

石積塀、れんが塀等の組積造の場合

項目

基準

塀の高さ

地盤から2.2m以下である

塀の厚さ

十分である

控え壁

塀の長さが4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある

基礎

基礎がある

塀の健全性

塀に傾きやひび割れがない

鉄筋・基礎の根入れ深さ

図面がある場合のみ→基礎の根入れ深さが20cm以上である

補助対象となる工事

項目 基準 塀の高さ 地盤から2.2m以下である 塀の厚さ

- 塀の高さが2m以下の場合→10cm以上である

- 塀の高さが2m超2.2m以下の場合→15cm以上である

控え壁 塀の高さが1.2m超の場合→塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある 基礎 コンクリートの基礎がある 塀の健全性 塀に傾きやひび割れがない 鉄筋・基礎の根入れ深さ 図面がある場合のみ

- 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている

- 塀の高さが1.2m超の場合→基礎の根入れ深さが30cm以上である

項目 基準 塀の高さ 地盤から2.2m以下である 塀の厚さ 十分である 控え壁 塀の長さが4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある 基礎 基礎がある 塀の健全性 塀に傾きやひび割れがない 鉄筋・基礎の根入れ深さ 図面がある場合のみ→基礎の根入れ深さが20cm以上である

補助対象となる工事

次の内のいずれか。

- 補助対象となるブロック塀等を高さ80㎝未満となるように撤去する工事

- ブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事

補助金額

次の①~③で最も低い金額が補助金(千円未満切り捨て)となります。(撤去とフェンス新設を別々で計算します)

- 補助対象長さ×限度額単価(※1)×補助率(2分の1)

- 補助対象となる見積金額(税抜)×補助率(2分の1)

- 補助限度額:撤去→15万円、新設→25万円

補助金申請から補助金支払いまでの流れ

- 事前相談

- 交付申請(工事契約予定日の30日以上前かつ12月26日まで)

- 交付決定通知(提出から30日以内に通知されます)

- 工事契約・着手

- 工事完了

- 完了報告(令和8年2月27日まで)

- 完了検査

- 補助金額決定(提出日から30日以内に通知されます)

- 補助金の請求(補助金額確定通知書の受領後かつ令和8年4月30日まで)

- 補助金の支払い(提出から30日以内に振り込まれます)

注意点

以下の点にご注意ください。

- 幅員4m未満の道路に面している場所で軽量フェンスの新設を行う場合、建築基準法に基づき道路中心線から2m未満のブロック塀等は道路の地盤面まで撤去し、新設する軽量フェンス等は道路中心線から2m以上のセットバックが必要です。

- 新設する軽量フェンス等に付随するブロック基礎等の高さは80㎝未満でなければいけません。

- フェンスを新設せずにブロック塀撤去のみを行う場合も補助の対象になります。

- 隣地との境界にあるブロック塀は対象外になります。

- 過去に補助金の交付を受けてブロック塀を撤去した敷地で、再度補助金交付を受ける事はできません。

- ブロック塀に付随する門扉等も補助対象ですが、構造的に独立している場合は補助の対象外になる可能性があります。

- 申請前に工事契約をした場合は対象外です。ただし工事着手までの期間によっては申請可能な場合もあります。

- 令和8年2月27日の完了報告までに、工事を終了し、施工業者に対して工事費を支払っておく必要があります。期日までに完了できない場合は補助金交付決定の取り消し手続きが必要になります。

ここまでの参考文献:大阪市:ブロック塀等の撤去を促進する補助制度について

補助金の有無を問わず対応させていただきます

以上が大阪市の解体補助金制度の説明になります。対象エリア・条件がそれぞれ異なっておりますので、自分の条件にあった補助金を探してみてください。ファイナルセレクトでは補助金申請を伴う解体工事も喜んで対応させていただきます。補助金の申請には「必要事項が記入されている見積書」、「工事契約書写し」、「工事完了後の写真」、「支払いを証明する書類」などが必要になりますが、そういった必要書類の作成にもできる限り協力させていただきます。

「令和7年度の補助金申請期間に間に合わなかった。」というお客様からの見積・費用相談も年中無休で受け付けております。補助金申請は予算上限に達し次第、先着順で終了となります。そのため、募集が始まってから検討し始めると、準備中に枠が埋まってしまうリスクがあります。次回の募集開始を見据え、今のうちに見積を済ませておくことが、申請を確実に、かつスムーズに進めるための鍵となります。気軽にご相談ください。

また「空き家を解体したいが補助金の対象ではなかった。」というお客様からのご依頼もお待ちしております。ファイナルセレクトでは補助金が利用できない場合でも、直接施工によるコスト管理や残置物の買取などを組み合わせることで、ご負担を抑えた解体工事プランを提案させていただきます。

大阪市全域対応│24区全てで即日対応

- 北区

- 都島区

- 福島区

- 此花区

- 中央区

- 西区

- 港区

- 大正区

- 天王寺区

- 浪速区

- 西淀川区

- 東淀川区

- 東成区

- 生野区

- 旭区

- 城東区

- 阿倍野区

- 住吉区

- 東住吉区

- 西成区

- 淀川区

- 鶴見区

- 住之江区

- 平野区

ファイナルセレクトでは、大阪市内24区全域の解体工事に対応しており、戸建て住宅の解体はもちろん、マンション・店舗・オフィス・倉庫など、どんな建物の種類や立地条件でも柔軟に対応させていただきます。大阪市からのご依頼なら即日で現地調査にお伺いする事が可能です。まずは気軽にご相談ください。

case1

大阪市住吉区東粉浜の解体工事

担当者からのコメント

集合住宅と隣地のアスファルト駐車場の解体工事を行いました。まず集合住宅内に残置物が大量に残されていたために、解体工事前に全て弊社でそれらを撤去させていただきました。

集合住宅の解体作業は順調に進んだのですが、駐車場のアスファルト捲り工事の段階で地中障害が発覚しました。写真(6、7枚目)に写っているような浄化槽・ガラ・レンガが埋まっていて、これらを全て撤去するために予定よりも2日間工事期間が延びてしまいました。水洗トイレではなかった時代は各住宅の地中に浄化槽があったので、今回のように浄化槽が埋まっているケースが稀にあります。

浄化槽の撤去方法としましては、①全撤去、②埋め戻し、③埋め殺しの3つになり、ほとんどのケースで①全撤去が選ばれます。また使用状況によっては清掃・消毒・浄化槽廃止届出書の提出が必要になりますので、信頼できる解体業者に依頼する事が必要になります。

地中に浄化槽があるかどうかは敷地内にマンホールがある場合だと解体工事前に事前に判別可能ですが、マンホールが無く使わなくなった浄化槽が埋まっている場合は事前に有無を予測するのは困難です。その場合は判明した時点で見積書を再作成させていただく流れになります。

費用も材質・サイズにより変動し、今回の浄化槽の材質はコンクリート製でしたが、FRP(繊維強化プラスチック)製の浄化槽もあり、撤去費用としましてはコンクリート製の浄化槽の方が高くつく傾向があります。

解体工事は不測の事態が起こる可能性が多分にあり、その都度柔軟に対応していく必要がございます。ファイナルセレクトには経験豊富なプロのスタッフが多数在籍しておりますので、信頼できる解体業者をお探しでしたらファイナルセレクトにお声がけください。