大東市で解体工事業者を

お探しならお任せ下さい

躯体解体

残置物撤去

騒音対策

外壁補修工事

アスベスト

外構工事

空き家を解体する際にはただ建物を壊すだけでなく、解体後の運用方法もイメージしておく必要があります。売却するのか、運用するのか、それぞれの運用方法に応じて必要となる作業が変わります。ファイナルセレクトでは解体工事は勿論の事、お客様の解体工事後の運用方法に応じてプランを構築する事が可能です。例えば残置物撤去・樹木伐採・舗装工事といった作業も対応可能なので、「空き家を解体して駐車場として運用したい」というお客様のご要望にも一括で対応する事が可能です。また防音対策・アスベスト除去・各種届出など、お客様が安心して解体工事を行うためのサポートなども対応させていただきます。もし解体工事を大東市でお考えなら弊社にお声がけください。

REASON

ファイナルセレクト

が選ばれる理由

Point.01

大東市での施工実績多数

大東市をエリア別に見ますと、北東部の北条エリアや四條畷駅周辺に老朽化した空き家が多く、こういった物件は建材にアスベストが含まれている可能性が高いです。また道が狭い狭小地も多いため、手壊し解体や小型重機の使用が必要になるケースも多いです。交通の便が多い野崎・住道エリアです建て替えの需要が高く、解体時にはハウスメーカーと連携を取りながら解体工事を進める必要があります。このようにファイナルセレクトでは、経験豊富なスタッフが地域の特色やお客様のニーズに合わせながら最適のプランを提示させていただきます。

大東市からのご依頼は即日見積可能

Point.02

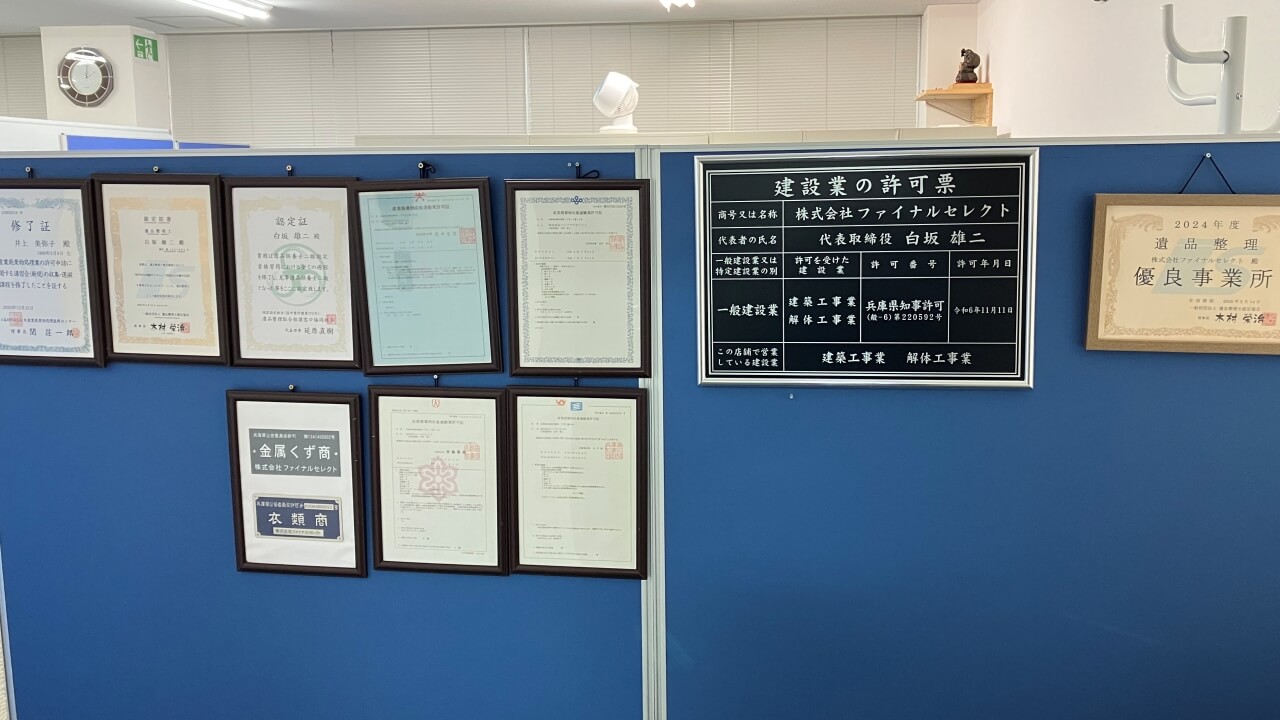

法令順守・各種届出もサポート

解体工事に必要な一般建設業許可は勿論の事、産業廃棄物収集運搬業の許可を大阪府で取得しており、法令遵守を徹底しており、解体前の各種届出もサポートさせていただきます。また大東市で解体工事を行う際には「大東市環境の保全等の推進に関する条例」を遵守する事が求められ、防音シートなどを用いた静音作業や、作業時間帯の配慮などを徹底する必要があります。弊社では近隣トラブル防止のために、近隣住民への事前説明・静音作業を徹底しておりますのでご安心ください。

近隣対策・法令順守を徹底

Point.03

各種専門家が在籍し高品質。

大東市は古くに建設された住宅も多いため、解体工事を行う際には瓦屋根を解体するための瓦おろしや、石垣や擁壁の撤去、アスベスト除去などが求められるケースも多いです。また長屋住宅の解体時には切り離し解体と外壁補修が必要になり。これらを完璧に行うには高いスキルが求められます。ファイナルセレクトには経験豊富な各分野の専門家が在籍しておりますので、全ての作業品質が高く安定しております。また全ての作業を一社で完結できるため、中間手数料が必要な相見積サイトよりもお安い費用で作業を行う事が可能です。

経験豊富な専門家が全てサポート

WORKS

作業実績

case2

大東市南津の辺の解体工事

- エリア

- 大東市南津の辺

- 完工日

- 2024年5月7日

- 工事期間

- 18日

- 作業人数

- 5人

- 作業内容

- 木造解体

- 鉄骨造解体

担当者からのコメント

店舗兼住宅の解体工事を行いました。今回の物件は登記簿上では木造と表示されておりましたが、実際は1階が鉄骨造で、2階が木造という構造でした。そのため作業プランを修正し、1階の鉄骨造部分はバーナーを用いて切断していく方法で解体を進めました。鉄骨造を解体する際には主に 鉄骨切断カッター工法とガス切断工法が選ばれます。鉄骨切断カッター工法はガス切断工法より早く作業が進みますが、大きめの重機を用意する必要があるため、道幅が広くないと使用できません。ガス切断工法はカッター工法よりも時間は掛かりますが、狭小地でも比較的使用しやすく、騒音が少なく、費用を抑えられます。ただしガスを使用するため、担当するスタッフは細心の注意と経験が求められます。弊社には経験豊富な解体スタッフが在籍しておりますので、不測の事態でも柔軟に対応する事が可能です。

information

大東市で解体の補助金を利用する方法

大東市は人口約11万人の大阪府東部に位置する街で、JR学研都市線が通っているため大阪市内や奈良方面へのアクセス性も良く、深北緑地公園のような自然を感じれるスポットもあり、京阪百貨店すみのどう店のような大型商業施設もあるため、その利便性の高さから幅広い世代から人気のベッドタウンになります。それでも高齢化の影響から空き家率は年々上昇傾向にあり、平成30年の時点で大東市の空き家率14.4%(※1)と全国平均をやや上回っているのが現状です。平成31年に行われた、大東市の空き家所有者に対する調査を見ますと、空き家の所有者の66.5%が60歳以上の高齢者となっており、空き家の建築時期は昭和55年以前に建てられた旧耐震基準の建物が73%となっている状態です。そのため、大東市ではこれからは老朽化空き家の解体工事の需要が急増する事が予想されます。

※1 参考文献:令和4年4月大東市空家等対策計画より引用そういった流れから大東市では解体工事に関する補助金が2025年6月時点で2つございます。ここではそれについて紹介させていただきます。

老朽危険空家等除却補助制度

老朽化した木造空き家の倒壊などのリスクを未然に防ぎ、住環境の改善や良好な景観を促進するために除却費用の一部を補助する制度です。

申請期間

2025年4月1日から2025年11月28日まで。※事前調査結果を受けての申請締め切り日は令和7年12月26日になります。予算枠に達し次第、受付終了。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 木造であること。

- 空き家となって1年以上経つもの。※事前調査時点で、1年以上居住、その他の使用がされていないこと。

- 住宅として居住していたもの。

- 一戸建て・長屋住宅に該当するもの。※住宅以外の用途を兼ねる場合は、当該用途部分の床面積が2分の1未満である必要があります。

- 空家法に基づいて、行政から『改善しなさい』と命令を受けたことがない空き家。危険や周囲への悪影響が大きいとして特定空家等に指定されていない物件であること。

- 過去に大東市の耐震改修の補助金などの交付を受けた事がない空き家であること。

- 家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れている老朽化した建物であること。大東市が定める判定基準の評点が合計で100点以上であること。判定基準については下記の表をご覧ください。

住宅の不良度の判定基準一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

評定区分 評定項目 評定内容 評点 最高評点 1 構造一般の程度 基礎 ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10 45 イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20 外壁 外壁の構造が粗悪なもの 25 2 構造の腐朽又は破損の程度 基礎、土台、柱又ははり ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの 25 100 イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの/td> 50 ウ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの 100 外壁 ア 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの 15 イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの 25 屋根 ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの 15 イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの 25 ウ 屋根が著しく変形したもの 50 3 防火上又は避難上の構造の程度 外壁 ア 延焼のおそれのある外壁があるもの 10 30 イ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの 20 屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10 4 排水設備 雨水 雨樋がないもの 10 10 ※1 参考文献:住宅の不良度の判定基準より引用

補助対象者

次の全てに該当すること。

- 補助対象空家を所有する個人であること。

- 直近お年間課税総所得金額が507万未満であること。

- 前年度の大東市の固定資産税、および都市計画税を滞納してないこと。

- 行政から“特定空家”として改善命令を受けていないこと。

- 共有名義・借地・長屋・区分所有物件の場合、他の権利者や所有者から書面同意を得ていること。

補助金額

補助金額は以下の通りです。※1000円未満の端数は切り捨て。

一戸建て住宅の場合

以下の①~②のうち低い方の金額に5分に4を乗じた額が補助金額(上限80万円)になります

- 老朽危険空き家の除却工事費

- 国が定める標準除却費

長屋住宅の場合

以下の①~②のうち低い方の金額に5分に4を乗じた額が補助金額(1住戸上限80万円、1棟上限200万円)になります

- 老朽危険空き家の除却工事費

- 国が定める標準除却費

補助金申請の流れ

- 事前相談

- 事前調査の申し込み

- 事前調査の結果通知(申し込みから約1か月)

- 交付申込(結果通知から30日以内に提出すること)

- 交付決定通知(申し込みから約2週間程度かかります)

- 解体工事請負契約締結

- 工事着手(交付決定通知から30日以内に着手すること)

- 工事完了

- 工事の完了報告

- 審査・交付確定通知書

- 補助金の請求

- 補助金交付(請求から約2~3週間)

事前調査に必要な書類

- 大東市老朽危険空家等除却補助金事前調査依頼書(様式第1号)

- 1年以上空き家であることがわかる書類(ガス・電気の使用中止日が確認できる書類、もしくは水道の閉栓日を確認するための承諾書)

- 建物現況図

- 付近見取図(周辺状況と建物の位置がわかる図面)

- 配置図(土地上に建物がどのように配置しているかわかる図面)

- 平面図(風呂・台所・トイレ等間取りがわかるもの)

- 現況写真(東西南北から撮影した写真)

- 委任状 ※代理人が申し込みする場合のみ

交付申請に必要な書類

- 大東市老朽危険空家等除却補助金交付申込書(様式第3号) ※建物共有者がいる場合は所得が高い方が申込を行う事。

- 空家の所有者及び空家が所在する土地の所有者が確認できる書類(申込日から3か月以内に法務局で取得した土地・建物登記事項証明書)

- 申込者の宛名で発行された除却工事の見積明細書の写し

- 誓約書(様式第4号)

- 申込者の本人確認ができる書類の写し

- 申し込み日から3か月以内に取得した申込者の直近の課税総所得金額がわかる証明書

- 申込日から3か月以内に納税債権課にて取得した、前年度の固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書

- 見積を依頼した解体業者の建設業許可証の写し、または建設リサイクル法登録証の写し

- 同意書 ※土地所有者が申込者と異なる場合、もしくは建物共有者がいる場合

- 委任状 ※代理人が申込する場合。事前調査時に提出済みの場合は不要

工事着手時に必要な書類

- 大東市老朽危険空家等除却工事着手届 (様式第6号) ※着手日は契約締結日

- 収入印紙が貼り付けされている工事請負契約書の写し

工事完了時に必要な書類

- 大東市老朽危険空家等除却工事完了報告書 (様式第10号) ※完了年月日は領収書発行日

- 工事中及び工事完了後の状況が分かる工事写真

- 申込者の宛名で発行されている工事の請求明細書の写し

- 申込者の宛名で発行されていて、収入印紙が貼り付けされている工事の領収書の写し

注意点

- 家財道具などの処分費用は補助の対象外です。

- 交付決定前に工事契約を結んだ場合は補助の対象外となります。

- 事前調査結果通知日から30日以内に申込書を提出してください。

- 住宅の全てを解体する工事が対象です。区分所有建築物の場合は、その所有している部分のみを解体する工事が対象で、所有していない建築物の復旧工事などは対象外です。

- 途中で工事をやめる場合は「中止届」が必須です。

木造住宅除却補助制度

耐震性の不足している木造住宅の建て替えを促進するために解体費用を補助する制度です。

申込期間

令和7年4月1日~12月26日まで。※事前相談書の受付は11月28日まで。完了報告期限は令和8年2月27日まで。

補助要件

次の全てに該当する建築物が対象です。

- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であること。

- 耐震診断の総合評点における上部構造評点が0.7未満の住宅、もしくは「誰でもできるわが家の耐震診断」(他サイトへ飛びます)の結果が7点以下の住宅。

- 大東市の既存木造住宅耐震改修補助金を利用して耐震改修工事を行った住宅でないこと。

- 大東市隣接地等取得費補助金を利用して取得したものでないこと。

- 所有者が国または地方公共団体でないこと。

補助対象者の条件

次の全てに該当するもの。

- 補助対象建築物を所有する個人であること。

- 直近における年間の課税総所得金額が507万円以下であること。

- 前年度分の固定資産税・都市計画税を滞納していないこと。

補助金額

次の①~②で安い金額が補助金額となります。1000円未満の端数は切り捨てになります。

- 解体工事費用の23% ※解体工事費用として認められる上限は『延床面積×39900円』までになります。

- 上限30万円(長屋・共同住宅の場合は1住戸あたり30万円、1棟あたり最大90万円まで)

補助金申請の流れ

- 事前相談

- 補助金交付申込書提出

- 補助金交付決定通知

- 解体業者と契約

- 解体工事着手(交付決定通知から30日以内に着手する事)と工事着手届提出

- 解体工事完了

- 工事完了報告書の提出

- 補助金請求書の提出

交付申込に必要な書類

- 大東市木造住宅除却補助金交付申込書(様式第1号)

- 調査の同意書

- 建物現況図(付近見取図・配置図および平面図)

- 所有年・建築年を確認するための登記事項証明書

- 耐震診断報告書、または「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果

- 東西南北から撮影した現況写真 ※データは不可

- 工事金額確認のための解体工事見積明細書の写し

- 解体業者の建設業許可証の写し、または建設リサイクル法登録証の写し

- 直近の課税証明書

- 運転免許証、健康保険証 ※代理申請の場合も申込者のものが必要になります

- 委任状 ※必要な方のみ

- 同意書 ※必要な方のみ

- 直近の年間の所得証明書 ※申込者が市外居住の場合のみ必要

工事着手に必要な書類

- 大東市木造住宅除却工事着手届(様式第3号)

- 工事請負契約証の写し

工事完了後に必要な書類

- 大東市木造住宅除却工事完了報告書(様式第7号)

- 解体工事の工程写真および完了写真 ※完了写真は申請時に提出した写真と同じアングルから撮影したもの

- 解体工事の領収書および明細書の写し

注意点

以下の点にご注意ください。

- 建物の一部を解体する場合は、残された部分が耐震診断などにより安全が確保された場合のみに限ります。

- 申請前の事前相談が必要です。

- 交付申請前に工事着手した場合は補助対象外です。

- 補助金交付決定通知後の30日以内に工事に着手してください。

がけ地近接等危険住宅移転補助制度

がけの崩壊等により危険を及ぼす恐れのある区域に存する住宅の移転を促進するため、危険住宅を解体して大東市内の特別警戒区域外への住宅移転費用の一部を補助する制度です。

補助要件

次の全てに該当する建築物が対象です。

- 大東市内にある住宅であること。

- 土砂災害特別警戒区域が指定される前から該当する区域内に存在し、現在も居住している住宅であること。

- 賃貸や社宅等に使われていない住宅であること。

- 危険住宅を解体し、大東市内の土砂災害特別警戒区域外に住宅を移転させる事業であること。

- 移転先の住宅が昭和56年6月1日以降に建築確認済証が下りている建築物であること。もし移転先の住宅が昭和56年5月31日以前である場合は、耐震診断により耐震性を有する事が確認されている。もしくは耐震改修により耐震性が確保されている。または耐震性を確保する改修を行う予定であること。

補助対象者の条件

次の全てに該当するもの。

- 補助対象住宅の所有している個人であること。

- 申請年度の固定資産税・都市計画税を滞納していないこと。

- 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと、又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助金額

解体工事費用

1㎡当たりの除却工事費×延床面積 ※国の基準により限度額を設定しております。

引越し等の費用

最大97.5万円。※引越し代・仮住まい家賃(最大3ヶ月分)

建物(新築含む)・土地購入を伴う移転の場合

ローンに対する利子相当額→最大421万円(建物分325万円+96万円) ※年8.5%を超える利率は8.5%で計算する

補助金申請の流れ

- 事前相談

- 交付申込

- ローン契約 ※新築、または購入する住宅に移転する場合のみ

- 建築工事 ※新築、または購入する住宅に移転する場合のみ

- 引越し

- 危険住宅の解体工事

- 完了報告、住所変更

- 補助金の請求

交付申込時に必要な書類

- 大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付申込書

- 調査の同意書兼誓約書

- 建物現況図(付近見取図・配置図および平面図)

- 土地・建物の全部事項証明書

- 東西南北から撮影した現況写真

- 危険住宅解体工事等に要する経費の見積書

- 解体業者の建設業許可証の写し、または建設リサイクル法登録証の写し

- 移転先の住居の位置図

- 本人確認書類(運転免許書などの写し)

- 家財道具の等の移動に要する費用の見積書

- 家賃の見積書 ※完了後に移転先住居の建築・改修をする場合に必要

- 金融機関等が作成した借入金利子の計算表(建物・土地の費目ごと)

完了報告時に必要な書類

- 大東市崖地近接等危険住宅移転事業完了報告書

- 工事中及び工事完了後の状況が分かる移転事業の写真

- 移転事業に要した経費の請求書の写し

- 移転事業に要した経費の領収書の写し

- その他、市長が必要と認める書類

注意点

以下の点にご注意ください。

- 危険住宅の解体と土砂災害特別警戒区域外への住宅への移転は必須です。

- 申請前の事前相談が必要です。

- 交付決定通知がある前に工事・転居・新居契約を行った場合は補助の対象外になります。

- 交付決定通知の30日以内に補助対象事業に着手してください。

- 補助金請求書の日付には、交付確定通知を受領した同年度の3月31日までの日付を記入してください。

- 敷金・礼金や、他の所有者が所有している部分に係る復旧工事費などは補助の対象外となります。

case1

大東市諸福の解体工事

担当者からのコメント

2階建て文化住宅の解体工事を行いました。今回の物件は文化住宅前に広大な駐車場があり、その駐車場の持ち主が今回の依頼主様だったため、駐車場を重機の搬入ルート・駐車スペースとして利用可能でした。そのため解体作業は非常にスムーズに進みました。

重機の搬入ルートと駐車スペースは解体工事を行う上で非常に重要です。もし道幅が狭く重機を搬入できない場合は、小型重機を使用する事になったり、最悪のケースでは手壊し解体を行うしかありません。手壊し解体はその名の通り、手作業で解体を行うため、従来の重機を使った解体より時間と費用が掛かってしまいます。また重機だけでなく廃棄物を処分するためのトラックも小型になってしまうため、併せて時間と費用が掛かってしまいます。ファイナルセレクトでは現地見積時にしっかり搬入経路を確認して、最安の作業プランを提示させていただいております。

今回の文化住宅は非常に古い建物で壁が砂壁でした。砂壁を解体する際には粉塵が近隣トラブルになる可能性があります。そのため、防塵シートを設置し、こまめに散水を行う事で粉塵が飛散しないように対策をしながら作業を行いました。