京都市で解体工事業者を

お探しならお任せ下さい

躯体解体

残置物撤去

騒音対策

外壁補修工事

アスベスト

外構工事

京都市は観光地として世界的に有名な街ですが、利便性の高さから日本人にとっても魅力的な街です。京都大学や同志社大学のような有名大学もあるため若い世代も多く、京都市営地下鉄・京福電鉄・叡山電車・京阪電鉄・阪急電鉄・JRなどが通っていて交通の便も良く、歴史的な街並みの美しさで常に人気の街です。その人気が示すように上京区・東山区は不動産価格が上昇していて、住宅のニーズが年々増していると言えるでしょう。そういう流れから京都市では空き家税を導入するなど、空き家の有効活用を推進しており、その成果もあり平成25年時点では14%だった空き家率が平成30年には12.9% (※1)まで減少しました。これからも空き家を有効活用しようとする流れは続くと見られ、京都市内には老朽化した木造住宅も多いため解体工事のニーズもこれから増していくと予想されます。京都市で解体工事を行う際には、歴史的景観を保全するために指定地区の家屋は解体着手日の1年前までに京町家保全継承担当に届出をしなければならなかったり、その他にも様々な制約がございます。また住宅が密集している地域も多く、重機の搬入が困難になるケースも多々見られます。ファイナルセレクトには京都市での解体経験が豊富なスタッフが在籍しておりますので、どんなご依頼にも柔軟に対応させていただきます。

※1 参考文献:平成30年住宅・土地統計調査「住宅及び世帯に関する基本集計」の概要 より引用

REASON

ファイナルセレクト

が選ばれる理由

Point.01

京都市での施工実績多数

京都市をエリア別に見ますと、下京区は京都駅が近く繁華街がある事からオフィスビルやマンションが多く、西京区・左京区などは自然が豊かで閑静な住宅街が多いです。この様に地域によって住宅事情が違うため、エリアごとに柔軟に対応する必要があります。また祇園を始めとする歴史的な景観が残されている地域は京町屋条例の遵守や、協議会とのやり取りが必要になる場合もあります。弊社は京都市での施工実績が多数あるため、地域の特性を知り尽くした経験豊富なスタッフが在籍しており、最適な工事プランを提案させていただきます。

京都市からのご依頼は即日見積可能

Point.02

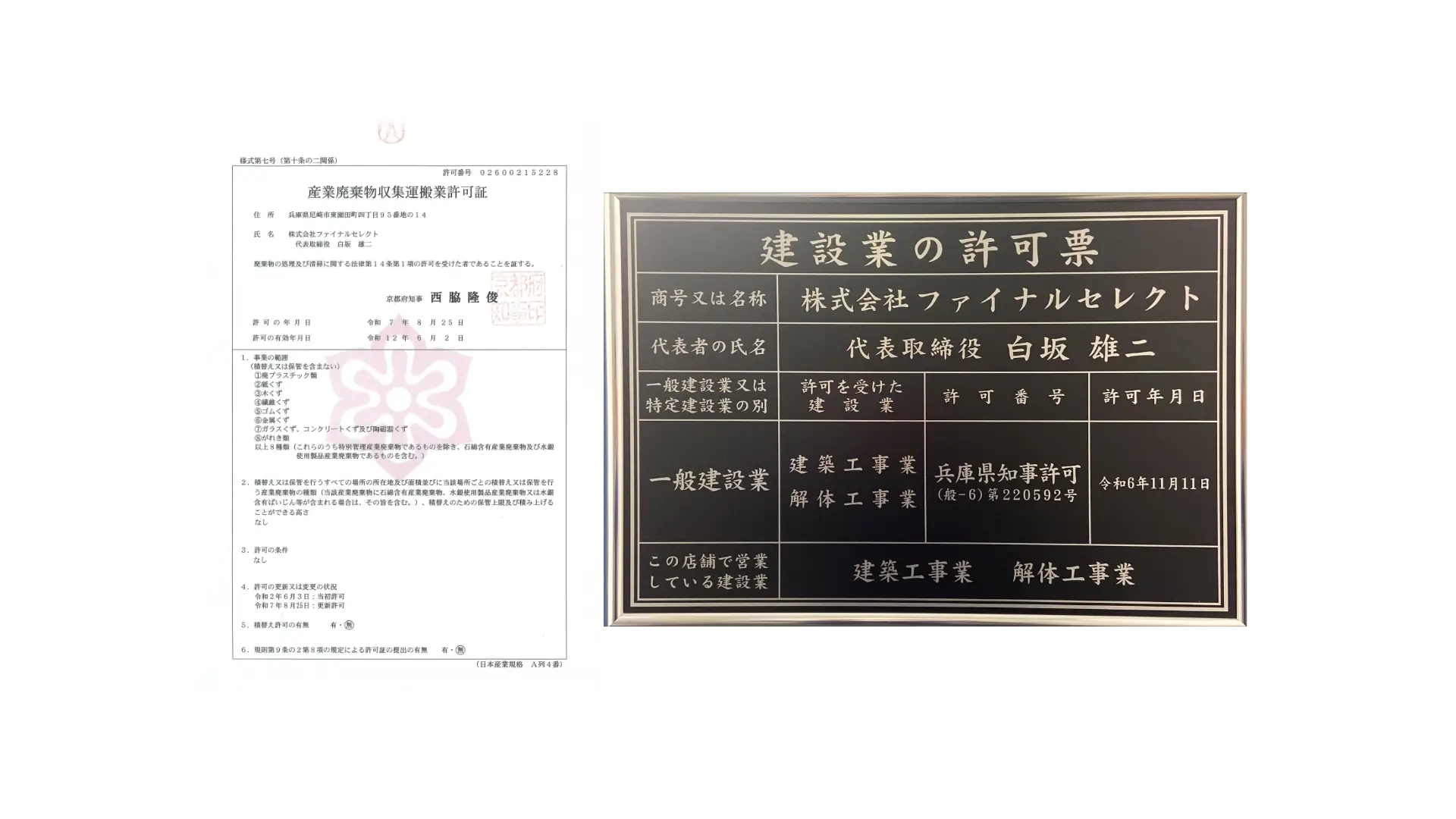

法令順守・各種届出もサポート

解体工事に必要な一般建設業許可はもちろんの事、産業廃棄物収集運搬業の許可を京都府で取得しており、法令遵守を徹底しております。また京都市で解体工事を行う場合は特定建設作業の騒音規制基準を満たす事を求められ、作業を行う時間帯の配慮や休日作業の禁止・防音対策などを徹底しなければなりません。ファイナルセレクトではただ解体を行うのではなく、事故防止のための安全徹底は勿論の事、近隣迷惑にならないように最大限配慮しながら作業を行いますのでご安心ください。

近隣対策・法令順守を徹底

Point.03

各種専門家が在籍し高品質。

京都市内には古い住宅が狭小地に建っているケースも多く、そのため切り離し工事・外壁補修・アスベスト処理・地中埋設物撤去などの追加作業が必要になる可能性があります。ファイナルセレクトには残置物撤去、アスベスト調査、解体工事、外壁補修、それぞれの分野の各種専門家が在籍しているため、作業の品質が極めて安定しております。そのため、お客様のどんなご依頼にも質の高いサービスを提供する事が可能です。また相見積サイトのように余分なマージンが掛からないため、他の解体業者よりお安い費用で解体工事を行えます。

経験豊富な専門家が全てサポート

WORKS

京都市の作業実績

case2

京都市下京区高辻通の解体工事

- エリア

- 京都市下京区高辻通

- 完工日

- 2025年2月11日

- 工事期間

- 25日

- 作業人数

- 7人

- 作業内容

- 地中埋設物撤去

- 隣地の擁壁補修

- 木造解体

担当者からのコメント

今回の物件は元々薬局だったようで、閉店して以降ずっと空き家とななっていた物件でした。親族の方が物件と土地を相続されて土地を売却するために解体工事をご依頼いただけたようです。今回の物件はブロック塀が隣地の擁壁と隙間なく建っている状態で、その隣地側の擁壁にヒビが入っているため、こちら側のブロック塀を解体すると隣地の擁壁のヒビが悪化する可能性がありました。そのため隣地の所有者様と打ち合わせをさせていただき、費用はお客様負担で擁壁の補修を行うという取り決めで解体を行う事になりました。躯体解体後に地中障害が判明し、トラック4台分のガラを処分することになりました。解体工事終了後、想定通り隣地の擁壁のヒビが悪化したためこちらで補修工事を行う事になりました。擁壁の補修は塗装専門のスタッフが担当し、コーキングという作業で隙間を埋めてから、樹脂モルタルを上から塗布、その後に塗料を塗り6枚目の画像のようにヒビが目立たない状態まで補修させていただきました。解体工事を行う際には全てが想定通りに進むとは限らず、あらゆる可能性を想定しながら工事を進める必要がございます。ファイナルセレクトには経験豊富なスタッフが在籍しており、不測の事態にも柔軟に対応する事が可能です。

information

京都市で解体工事の

補助金利用をお考えなら

京都市における解体工事・ブロック塀撤去・アスベストに関する補助金制度は以下のようなものがございます。

- 京都市空き家等の活用・流通補助金(敷地活用補助)

- 緊急避難経路整備事業

- 袋路等始端部における耐震・防火改修事業

- 袋路始端部整備事業

- 老朽木造建築物除却事業

- まちなかコモンズ(防災ひろば)整備事業

- 危険ブロック塀等改善事業

- 吹付けアスベスト除去等助成事業

京都市空き家等の活用・流通補助金(敷地活用補助)

狭小な敷地等に存していて活用・流通されにくい空き家について、解体除却・跡地活用を促すために空き家解体工事費の補助を行っています。

受付期間

申請期間→令和8年1月30日まで(予算がなくなり次第終了)

※交付決定から6か月・令和8年3月13日(いずれか早い日)までに実績報告書類提出する必要があります。

空き家等の活用・流通(敷地活用)補助金の申請期間は終了しました。令和8年度の補助金制度についての情報は現時点で公開されておりません。情報が公開され次第、こちらのページでご案内させていただきます。補助要件

次の全てに該当すること。

- 昭和64年1月7日以前に建築されたものであること。ただし昭和25年11月23日に現存していた木造の建築物などは対象外です。

- 居住・使用していなかった建築物であること。※マンションやアパートなどの共同住宅、重層長屋を除く

- 個人が所有するものであること。

- 交付申請を受理した時点で、「空家等対策の推進に関する特別措置法」又は「京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例」に基づく修繕や除却等の命令の対象となっていないこと。

- 補助を受けようとする解体工事について、国や地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。

- 過去10年以内に、国や地方公共団体から耐震改修、その他の改修工事に係る補助を受けていないこと。

- 公共事業の補償の対象となっていないこと。

- 補助金交付が決定する前の段階で解体除却工事に着手していないこと。

- 京都市内にあり、次のいずれかに該当すること。

- 1筆の土地上(※令和6年4月1日以降に、道路後退部分や私道部分などの整理以外の目的で分筆された土地は対象外です)に建っており、その土地の登記面積から次の①~④に該当する部分を除いた部分の面積が50㎡以下である空き家

- ①土地の前面道路の幅員が一定以下の場合に、建築基準法の規定により、土地と前面道路との境界線を後退させなければならない道路後退(セットバック)部分

- ②土地の一部に、不特定多数の者又は専ら特定の者の通行の用に供されている私道が含まれている場合は、その私道部分

- ③路地状の部分のみにより道路や通路に接する路地状敷地(旗竿地)の場合は、その路地状(竿)の部分

- ④前述した①~③に類するものとして市長が認める部分

- 1筆の土地上に建っており、その土地における敷地面積(建築基準法施行令第2条第1項第1号の規定に基づき算定した敷地面積。)が建築基準法、京都市風致地区条例等で定められた当該土地のある地域、区域等における建蔽率の数値(法令により異なる数値が2以上定められている場合は、それらの中で最も小さい数値とします。)に応じて下記の表に定める面積以下である空き家

- 1筆の土地(令和6年4月1日以降に、道路後退部分や私道部分などの整理以外の目的で分筆された土地は対象外)上に、別々に登記記録が作成された建物(長屋建ての住戸など、区分して登記記録が作成されたものも対象)が2つ以上ある場合で、次の①、②のいずれかに該当する空き家

- ①当該土地の有効土地面積を各建物の1階の床面積(登記記録に附属建物の記録がある建物については、その附属建物の1階の床面積を含めた面積)の比率に応じて案分した面積が50㎡以下であるもの

- ②当該土地における当該空き家に対する敷地面積(長屋建ての住戸の場合は、その住戸が属する一棟の建物に対する敷地面積を各住戸の1階の床面積の比率に応じて案分した面積)が建蔽率の最高限度に応じて下記の表に定める面積以下であるもの

- 補助金の交付申請日の1年前の時点において、有効土地面積が50㎡以下又は敷地面積が建蔽率の最大限度に応じて下記の表に定める面積以下の1筆の土地上にあったが、その土地と隣地が合筆されたことにより、補助金の交付申請日において、有効土地面積が50㎡を超える又は敷地面積が建蔽率の最大限度に応じて同表に定める面積を超える1筆の土地上にある空き家。ただし次の①~③に該当する場合は対象外です。

- ①補助金の交付申請をしようとする空き家及びその土地を所有していた者が隣地を新たに取得(※1)し、当該空き家の土地と隣地を1筆に合筆した場合

- ②補助金の交付申請をしようとする空き家の隣地を所有していた者が当該空き家及びその土地を新たに取得(※1)し、当該空き家の土地と隣地を1筆に合筆した場合

- ③補助金の交付申請をしようとする空き家及びその土地並びにその隣地(※2)を新たに取得(※1)した者が、当該空き家の土地と隣地を1筆に合筆した場合

※2 空き家のあった土地と隣地の所有者が異なるもののみ対象 - 当該空き家が2筆以上の土地にまたがって建っている場合は、それらの土地により構成される一団の土地の有効土地面積が50㎡以下で あるもの又は当該一団の土地における敷地面積が建蔽率の最高限度に応じて下記の表に定める面積以下であるもの

- 1筆の土地上(※令和6年4月1日以降に、道路後退部分や私道部分などの整理以外の目的で分筆された土地は対象外です)に建っており、その土地の登記面積から次の①~④に該当する部分を除いた部分の面積が50㎡以下である空き家

| 建蔽率の最高限度 | 面積 |

|---|---|

| 10分の2 | 150㎡ |

| 10分の3 | 100㎡ |

| 10分の4 | 75㎡ |

| 10分の5 | 60㎡ |

| 10分の6以上 | 50㎡ |

補助対象者

次の①~④のいずれかに該当する者。

- 空き家の所有者

- 空き家所有者の法定相続人

- 補助対象空き家がある土地の所有者

- 不在者財産管理人・相続財産の清算人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者

補助金額

戸建てや長屋建て住宅1住戸等を解体除却し、跡地と隣接等する土地等と一体利用しない場合

次の①と②のいずれか少ない額×3分の1 ※上限60万円

- 補助対象経費の合計額(税抜き)

- 補助対象空き家の延べ床面積(㎡)×33000円 ※登記記録に附属建物の記録がある場合は、その附属建物の床面積を含めた面積とします。

戸建てや長屋建て住宅1住戸等を解体除却し、跡地と隣接等する土地等と一体利用する場合

次の①と②のいずれか少ない額×3分の1 ※上限80万円

- 補助対象経費の合計額(税抜き)

- 補助対象空き家の延べ床面積(㎡)×33000円×3分の4

長屋建て住宅の連続する2以上の住戸を同時に解体除却し、跡地と隣接等する土地等と一体利用しない場合

次の①から③のいずれか最も少ない額

- 次の2つのいずれか少ない額×3分の1(千円未満切り捨て)

- 補助対象経費の合計額(税抜き)

- 解体する住戸の延べ床面積合計(㎡)×33000円

- 補助対象空き家の数×60万円

- 180万円

長屋建て住宅の連続する2以上の住戸を同時に解体除却し、跡地と隣接等する土地等と一体利用する場合

次の①から③のいずれか最も少ない額

- 次の2つのいずれか少ない額×3分の1(千円未満切り捨て)

- 補助対象経費の合計額(税抜き)

- 解体する住戸の延べ床面積合計(㎡)×33000円×3分の4

- 補助対象空き家の数×60万円+20万円

- 200万円

補助金交付までの流れ

- 交付申請書類の提出

- 審査が約2週間

- 交付決定

- 工事契約締結し着工

- 解体工事完了、跡地の活用・流通

- 実績報告書類の提出

- 審査が約一か月

- 補助金交付額確定通知書の交付

- 補助金請求書の提出(交付額確定通知を受けた日から30日)

- 補助金の交付(請求書受理後約1か月)

- 補助金の受領

注意点

- 共同住宅・重層長屋は対象外です。

- 昭和25年11月23日以前に建てられた木造建築物等は対象外です。

- 他の補助金等の交付を受けている場合は対象外です。

- 既に工事契約締結・着工している場合は補助対象となりません。

- 家財道具・電化製品などの処分・舗装・地中埋設物撤去などは補助対象経費になりません。

- 家屋の解体と合わせて行う、ブロック塀や樹木を撤去工事も補助対象になりますが、家屋の解体が伴わないブロック塀・樹木撤去は補助対象になりません。

- 路地奥の再建築不可物件、既存不適格物件も対象になります。

- 特別な理由がある場合を除き、解体工事業者は京都市内に本店又は主たる事務所を置く事業者である必要があります。

- 空き家相談窓口(京都市役所分庁舎3階)に相談したい場合は、電話(075-231-2323)で予約を取ってください。

緊急避難経路整備事業

袋路等(※1)の奥から道路などに抜ける安全な避難経路を確保する費用(避難扉の設置など)を補助する制度です。

※1→京都市の補助金制度において袋路等とは以下のいずれかに該当する細街路(幅員4m未満の道)の事です。

- 幅員1.5m未満の通り抜けの道。

- 道の延長が70mを超えるもの。

- 道の片端又は両端が建築物でトンネル状に覆われているもの。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 避難上支障がない幅員であること。

- 避難上支障のある障害物がない。

- 出入口の構造が緊急時に容易に避難できる構造である。

- 避難経路となる土地所有者と袋等にのみ接する敷地の住民の方々で、①事業の目的、②避難経路となる土地などの位置及び区域、③避難経路の維持管理に関する事項、について協定を締結していること。

補助金額

上限30万円→全額補助。

袋路等始端部における耐震・防火改修事業

袋路等入口部のトンネル部分の耐震・防火改修工事又は除却工事の費用を補助する制度です。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 袋路等の入り口に建っている建物の一部で、トンネル状の構造になっている部分である。

- 昭和56年(1981年)6月1日時点ですでに建っていたか、建設中だった木造の建物。

- 申請する前の10年間に、耐震補強やその他の改修工事についての補助金を受けていないこと。

補助金額

補助額は以下の通り。

- トンネル部分の耐震・防火改修→150万円

- トンネル部分の除却(耐火改修ありの場合)→80万円

- トンネル部分の除却(耐火改修なしの場合)→50万円

袋路始端部整備事業

袋路等の後退用地の舗装、通路内の工作物等の撤去等の費用を補助する制度です。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 建物が並ぶ袋路等の入り口付近(※袋路等と道路が交わる場所の近く)にある土地や建造物などであること。

- 袋路等の避難安全性を向上させるために行う以下の工事である必要があります。

- 建築物の除却・改修、又は移設

- 工作物の除却・改修、又は移設

- 後退用地や後退用地周辺の袋路等の整地、または舗装、その他土地の整備又は植栽の撤去

- 後退用地整備に伴う塀や擁壁の築造

補助金額

上限50万円(全額補助)。

老朽木造建築物除却事業

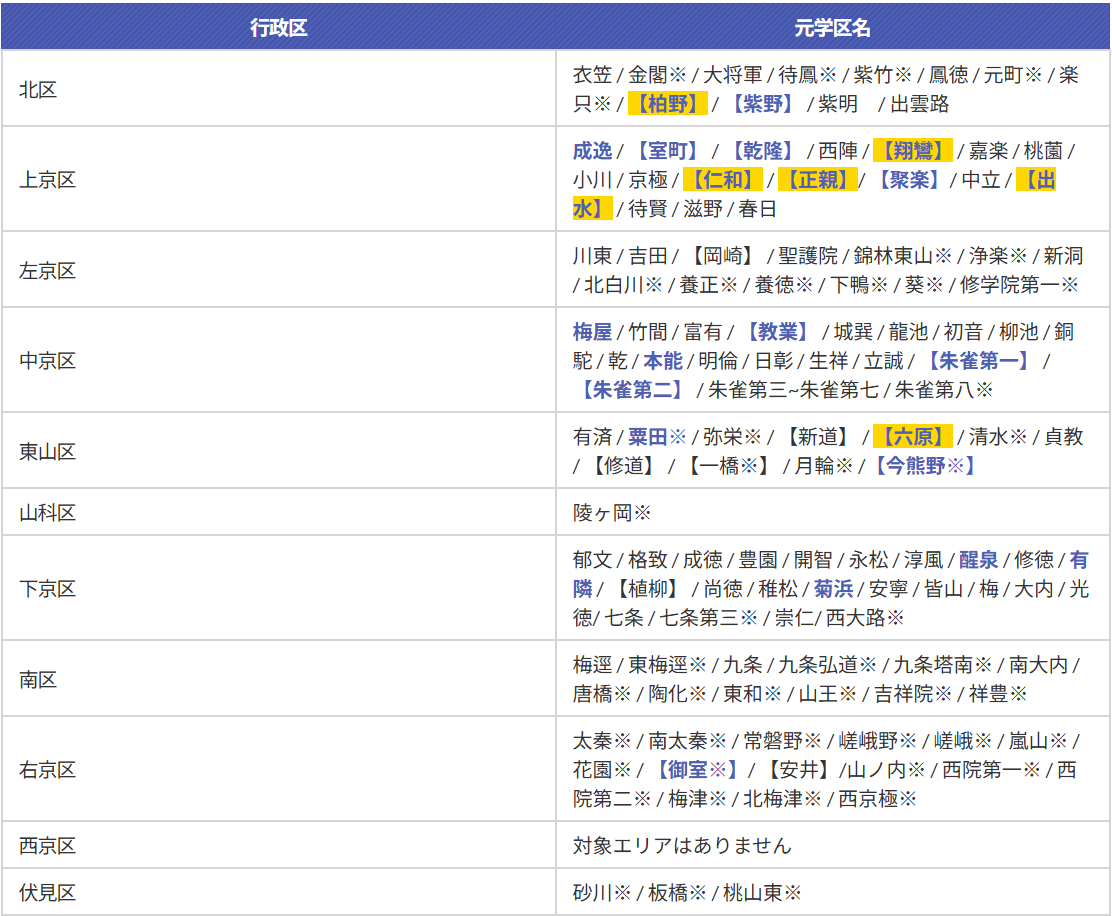

防災まちづくり推進事業対象区域の物件に対して、老朽化した木造建築物を除却する費用を補助しています。

補助対象区域

防災まちづくり推進事業の対象となる区域はこちらの画像(京都市のホームページに飛びます。)と下の表をご確認ください。

防災まちづくり計画の学区(策定中の区域も含む)

【 】→密集市街地

※→対象外となるエリアも含む

補助対象

次の全てに該当すること。

- 昭和56年6月1日に現存、又は工事中であった建築物であること。

- 原則、京町家ではないこと。

- 以下のどれかに該当していること。

- 袋路(幅員4m未満の行き止まりの道)に接している。

- 幅員1.8m未満の道にのみ接している。

- 建築基準法上の道路に接する部分が2m未満であること。

- 優先地区(柏野・翔鸞・仁和・正親・出水・六原の各学区)にある、幅が2.7メートル未満の“みなし道路”(建築基準法で定められた、昔から使われているが正式な道路ではない道)に面している土地。

- 密集市街地、もしくは細街路の防災性及び住環境の向上を目的として行う総合的な計画の用地の一部として利用するもの

補助金額

以下のいずれか少ない額とする。

- 上限60万円

- 補助対象費用に2分の1を乗じて得た額(1000円未満の端数があるときは切り捨て)。

長屋建ての場合

以下のいずれか少ない額とする。

- 補助対象建築物の数※1に60万円を乗じて得た額。

- 補助対象費用に2分の1を乗じて得た額(1000円未満の端数があるときは切り捨て)。

- 180万円

※1 建築物の数は以下のルールで数えます。

- 住戸の床面積の合計が80㎡以下の場合→1

- 住戸の床面積の合計が80㎡を超える場合→80㎡以内を増すごとに前号の数に1を加える。

まちなかコモンズ(防災ひろば)整備事業

防災まちづくり推進事業対象区域の物件に対して、地域の防災性向上やコミュニティ形成に有効な「ひろば」として活用する場合に建築物の除却費や広場の整備費を補助しています。

補助対象

次の全てに該当すること。

- 細街路(幅員4m未満の道)に接していること。

- その位置が周辺の防災性向上に有効であると認められる。

- 土地の面積が40㎡以上であること。

※ただし、位置・規模及び整備内容が周辺の防災性及び住環境の向上に資すると認められる場合はこの限りではありません。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 地域の防災性の向上及びコミュニティ形成に有効な公共的な空間として整備するものであること。

- 土地所有者が5年以上の期間にわたり、土地を京都市に無償貸与する場合

- 自治組織が共同で利用及び維持管理する。

- まちなかコモンズである旨を記した標識を見やすい場所に設置する。

補助対象者

土地所有者又は自治組織とする。

補助対象工事

- 現に建築物等の存する場合の当該建築物等の除却。(当該除却によって隣接する建築物及び土地に補修などが必要となる場合は、そのための工事を含む。)

- 整地・舗装・その他の空地の整備。

- 防災器具庫、かまどベンチ、井戸、貯水施設その他地域の防災性の向上に資する設備の設置。

- 周囲の囲い、標識の設置その他管理に必要な工作物及び設備の設置。

補助金額

前述した補助対象工事①の工事を行う場合は、以下のいずれか少ない額とする。

- 補助対象費用に10分の9を乗じて得た額。(1000円未満の端数は切捨て)

- 100万円

前述した補助対象工事②~④の工事を行う場合は、以下のいずれか少ない額とする。

- 補助対象費用。(1000円未満の端数は切捨て)

- 200万円

危険ブロック塀等改善事業

防災まちづくり推進事業対象区域に対して避難安全性向上のため、危険ブロック塀等の除却費用補助を行っています。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 地震時等において、倒壊により道の通行を妨げるおそれがある。

- コンクリートブロック造、石造、レンガ造、その他の組積造であること。

- 地盤面からの高さが1m以上である。

- ひび割れ、はらみ、傾斜等倒壊のおそれがあると認められる。

- 国、地方公共団体その他公的な機関が所有するものでないこと。

- 以下のいずれかに該当すること。

- 防災まちづくり計画の学区内(策定中の区域を含む)にあり、細街路又は地域において避難経路として位置づけられた道に面している。

- 袋路に面している

補助対象者

補助対象塀等の所有者又は当該所有者の同意を得た者が対象です。

補助の対象となる工事

補助対象塀等の除却に係る工事が対象です。

補助金額

次のいずれか少ない額とする。ただし1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

- 補助対象費用

- 対象となるブロック塀の見付面積に1㎡あたり11600円を乗じた金額。

吹付けアスベスト除去等助成事業

アスベストの健康被害を未然に防止するために、民間の建築物に使用された吹付けアスベストの調査・除去の補助金を交付しています。

補助要件

次の全てに該当すること。

- 京都市の区域内に存在し、解体の予定がない建築物であること。

- 含有調査の場合、アスベスト含有のおそれがある吹付け建材が使用されている建築物であること。(石綿含有仕上塗材、石綿含有成形版等の吹付け建材以外の建材は対象外です。)

- 除去工事の場合、吹付けアスベスト及び含有する石綿の重量が当該建築材料の0.1%を超える吹付けロックウールが含有する建築物であること。

- 継続して使用する予定である建築物であること。

- その他の補助金の交付を受けていない建築物であること。

- 建築基準法第28条の2の規定について、法第3条2項の規定の適用を受けている建築物。

受付期間

令和7年4月1日から(令和8年2月末日までに事業を完了し、実績報告を行う必要があります)

補助対象者

補助対象建築物の所有者で、補助事業を行う者であることが条件です。

補助金額

- 含有調査の場合→上限25万円(補助率100%)

- 除去工事の場合→上限100万円(補助率3分の2)

補助金交付までの流れ

- 事前相談

- 見積

- 交付決定

- 業者と契約

- 含有調査・除去作業の実施

- 実績報告

- 補助金請求

- 補助金の交付

注意点

- 補助対象建築物が分離住宅等の区分所有建築物の場合、管理組合の代表者が補助対象者となり、事業を実施する場合は管理組合の決議が必要になります。

- 補助対象建築物が共同保有である場合は、共有者全員の同意が必要になります。

- 解体予定の建築物の含有調査・除去は補助の対象外です。継続して使用する建築物が対象です。

- 含有調査は建築物石綿含有建材調査者が調査を行う必要があります。

- 除去工事は建築物石綿含有建材調査者が工事の実施計画策定を行う必要があります。

- 吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトは除去の補助対象になりません。

- 吹付けアスベスト一部を除去する場合は補助対象になりません。全てのアスベストに対して除去工事を実施する必要があります。

case1

京都市右京区嵯峨折戸町の解体工事

担当者からのコメント

木造2階建てと木造平屋の解体工事を行いました。今回のお客様は2階建て一軒家の方で店舗を営んでおり、普段は隣の平屋にお住まいだったようです。「家屋を解体して更地にして土地を売却したい。」というご利用で弊社にご依頼いただけたようです。今回の物件は基礎部分の一部が隣家と繋がっていたため、その部分はハツリと呼ばれる作業で切断する事になりました。(写真5.6枚目)この作業に2日間かかりました。基礎撤去後に地中障害がある事が判明し(写真7枚目)、それらの処分も弊社で行いました。地中障害を処分し終えたら、最後に切り離し工事を行った隣家の外壁補修に取り掛かりました。トタン波板を使用して補修させていただき、切り離し後に屋根にできた隙間は板金加工でブリキ製の素材を貼り付けて補修させていただきました(写真10~12枚目)。ファイナルセレクトでは解体工事以外の外壁補修や屋根の板金工事などの建築一式工事も解体工事と一括で対応させていただきます。